Теоретические основы работы пневматических высевающих аппаратов

Технологический процесс высева семян высевающими аппаратами пневматического типа в общем виде можно разделить на пять этапов. Первый этап характеризуется созданием семенного потока в бункерах (ёмкостях для семян), обеспечивающего поддержание постоянства оптимального уровня семян в зоне присасывания. Второй и наиболее важный этап — это захват (присасывание) семян и вынос их из слоя. Третий — удаление лишних семян — в общем технологическом процессе высева является сопутствующим. Однако, по данным многочисленных экспериментов и полевых испытаний овощных и других сеялок точного высева, качество его выполнения во многом определяет итоговую равномерность распределения семян.

К четвертому и пятому этапам можно отнести транспортирование семян к месту снятия (сбрасывания) их с присасывающих отверстий и само сбрасывание.

Из приведенной схемы процесса высева видно, что все его этапы тесно связаны между собой и в конечном итоге определяют количественную и качественную равномерность подачи семян в семяпровод или непосредственно в раскрытую сошником борозду.

Рассмотрим каждый из названных этапов в отдельности и установим условия, при которых влияние их на конечный результат высева (равномерность подачи) будет минимальным или хотя бы близким к нему.

Первый этап процесса высева — движение семенного потока в бункерах — довольно подробно изучен и описан известными советскими учеными А. Н. Карпенко, М. Н. Летошневым, А. Н. Семеновым, а также В. М. Атомяном, Н. И. Мокроусовым, Е. Ф. Ивановым и др. Результаты этих исследований вполне могут служить основой при расчете формы и объемов бункеров, а также семя- проводящих каналов, соединяющих их с камерами забора (присасывания) семян. В связи с этим в настоящей работе данный этап не рассматривается.

Второй этап процесса высева семян пневматическими высевающими аппаратами был предметом исследований многих авторов и освещен в ряде опубликованных работ [96, 98, 193, 196]. В большинстве из них приведены аналитические зависимости для определения необходимого разрежения в вакуумных камерах, обеспечивающего надежный захват семян, и результаты экспериментов. Однако следует отметить, что многие авторы указанных работ, рассматривая этот этап процесса высева, делали некоторые допущения и не учитывали сложное движение в момент захвата семян присасывающими отверстиями, в результате чего получали приближенные зависимости. Кроме того, некоторые работы носят частный характер, что также ограничивает область их применения, особенно для анализа конструкций, разработанных в последнее время.

Учитывая изложенное и принимая основные предпосылки, приведенные в работе [98], определим условия, при которых семена будут захватываться присасывающими отверстиями, выноситься из слоя и транспортироваться в зону сбрасывания.

Для решения этой задачи применительно к высевающему аппарату барабанного типа рассмотрим силы, действующие на семя в момент присасывания его к отверстию равномерно вращающегося барабана. На семя в данном случае (рис. 5.1) будут действовать сила тяжести Q = mg, центробежная сила J, давление воздуха внутри и снаружи барабана Ра и Рб, сила трения между семенем и поверхностью барабана F и сила аэродинамического поля присасывающего отверстия Fn (сила инерции семени в момент присасывания Ju = ma).

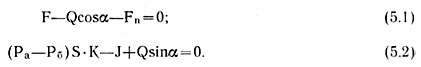

Составим уравнение движения семени в момент присасывания

Рис. 5.1. К определению необходимого разрежения в вакуумной камере высевающего аппарата барабанного типа в момент присасывания семян к отверстиям при V ≠ 0.

Очевидным условием присасывания семени к отверстию вращающегося барабана в этом случае будет

![]()

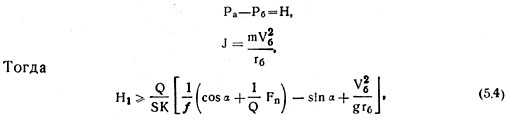

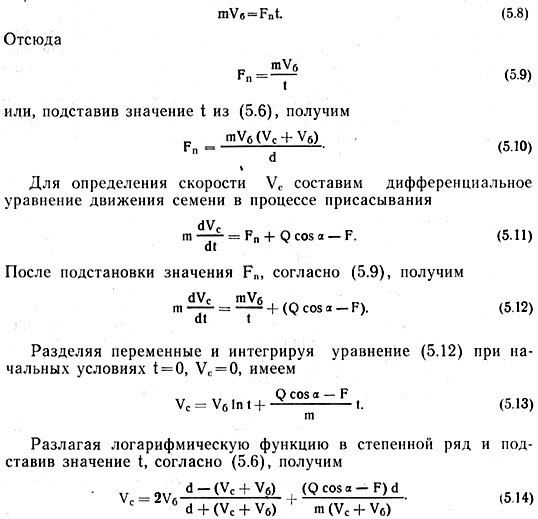

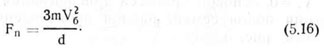

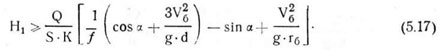

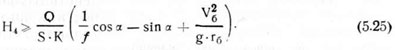

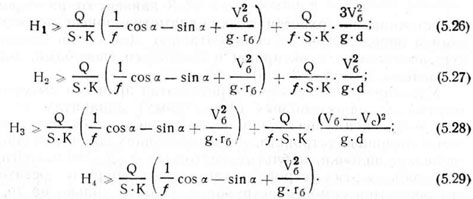

Определим разрежение в барабане, при котором имеет место неравенство (5.3). Для этого подставим в уравнение (5.2) значения входящих в него величин, учитывая, что

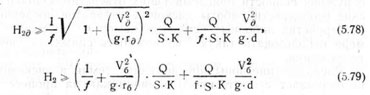

где H1 — разрежение в барабане; S — площадь присасывающего отверстия; К — коэффициент присасывания; f — динамический коэффициент трения семян о поверхность барабана; V6 — окружная скорость барабана; rб — радиус барабана.

Рассмотрим силу аэродинамического поля присасывающего отверстия и выясним ее характер. Предположим, что отдельное семя, находясь на вращающейся поверхности барабана, до подхода к нему присасывающего отверстия (вернее, зоны действия его аэродинамического поля), остается неподвижным. В некоторый момент времени аэродинамическое поле присасывающего отверстия, приближаясь к семени, выводит его из состояния покоя и оно начинает двигаться по поверхности барабана навстречу отверстию, т. е. в направлении, противоположном движению барабана. Такое движение, очевидно, будет продолжаться до тех пор, пока сила трения между семенем и поверхностью барабана, вызванная всевозрастающей силой присасывания, не достигнет значения, при котором семя прекратит движение навстречу отверстию и начнет двигаться вместе с поверхностью барабана (с присасывающим отверстием). Иначе говоря, произойдет присасывание. В реальных условиях описанный процесс присасывания наблюдается при образовании и разрушении сводов семян у присасывающих отверстий, выполненных на гладкой поверхности барабана, а также у отверстий, расположенных на выступах или ниппельных присосках. При таком процессе присасывания скорость семени будет изменяться: в относительном движении от нуля и до нуля, в переносном — от нуля и до скорости барабана. При этом время, за которое произойдет это изменение, определяется суммой скоростей семени и барабана, т. е. абсолютной скоростью семени в процессе присасывания

![]()

где t — время присасывания; ln — путь, пройденный семенем по поверхности барабана за время присасывания; Vt — относительная скорость семени в процессе присасывания.

Если предположить, что движение семени под действием аэродинамического поля присасывающего отверстия начинается с момента касания его верхней кромки отверстия {по направлению вращения барабана) и заканчивается при полном его перекрытии*, т. е. при достижении (касании) семени нижней кромки отверстия (см. рис. 5.16), то путь, пройденный семенем в процессе присасывания, будет равен диаметру присасывающего отверстия.

Тогда выражение (5.5) можно записать в виде

![]()

Поскольку изменение скорости семени в процессе присасывания происходит от 0 до Vб, то среднее ускорение семени равно

![]()

В выражении (5.7) неизвестной является скорость семени, величина которой зависит от силы взаимодействия воздушного потока аэродинамического поля присасывающего отверстия и помещенного в него тела (семени), а также от силы трения между ним и поверхностью барабана.

Функциональная связь между силой воздушного потока и скоростью семени в процессе его присасывания может быть найдена из равенства количества движения и импульса силы

В соответствии с предположением о характере процесса присасывания изолированного семени величины в скобках числителя второй дроби правой части выражения (5.14) примерно равны, поэтому эту дробь без особой погрешности можно принять равной нулю. Одновременно с этим первая дробь правой части, ввиду малости значений диаметра присасывающего отверстия по сравнению с другими входящими в нее величинами, может быть принята равной единице (погрешность, вызванная последним допущением, даже при минимальной линейной скорости вращения барабана (0,1 м/с) на высеве большинства семян овощных культур не превышает 2%, а по остальным сельскохозяйственным культурам — 5%).

1 Некоторые авторы [66, 192] допускают, что сила присасывания зерна возникает при перекрытии зерном половины отверстия присоски и сразу достигает своей максимальной величины. Согласно этому допущению следует ожидать, что количество высева по два и более семян одной присоской будет значительным, так как к оставшейся неперекрытой части отверстия с одинаковой вероятностью могут присосаться и другие близлежащие зерна. Однако по данным самих же авторов при оптимальной величине разрежения этого не наблюдается. Такого явления не было обнаружено и в наших опытах, а также в опытах других исследователей [96, 98]. Следовательно, указанное выше допущение является неправомерным.

С учетом сделанных допущений выражение (5.14) примет вид

![]()

(знак — опущен, так как он указывает на противоположность направлений скоростей).

Равенство (5.15) вытекает также из физической картины процесса присасывания. На самом деле, чтобы тело, движущееся на перемещаемой поверхности в противоположном ей направлении, прошло какой-то фиксированный участок пути и в конце его приобрело скорость, равную скорости перемещаемой поверхности, оно должно перемещаться со скоростью в два раза большей, чем скорость самой поверхности. Это также следует из равенства (5.8), согласно которому тело, двигаясь с начальной скоростью Vt., может иметь количество движения, равное mV6 в двух случаях: либо когда оно имеет начальную скорость, равную нулю, либо когда скорость его в два раза больше конечной.

Подставив значение скорости Vr, согласно (5.15), в выражение (5.10), получим

Тогда неравенство (5.4) с учетом выражения (5.16) примет вид

Данное неравенство определяет разрежение, необходимое для присасывания семян к отверстиям барабана, вращающегося с постоянной скоростью, при условии наличия относительного движения семян, вызванного аэродинамическим полем присасывающих отверстий.

Рассмотрим второй случай, когда относительная скорость семени Vt. в процессе присасывания равна нулю, т. е. когда семя находится в слое и под действием постепенно набегающего аэродинамического поля присасывающего отверстия остается неподвижным и приходит в движение только при полном перекрытии отверстия (рис. 5.2а). Скорость семени при этом будет изменяться от 0 до VG по линейному закону в течение времени, определяемого только скоростью барабана.

![]()

В соответствии с этим среднее ускорение семени в процессе присасывания может, быть определено по формуле

Рис. 5.2. К определению необходимого разрежения в вакуумной камере высевающего аппарата барабанного типа в момент присасывания семян к отверстиям при Vt = 0: а — is аппарате без дозатора; б — с дозатором 1.

Следовательно, в случае, когда относительная скорость семян Vc = 0, основой процесса присасывания является преодоление инерции покоя семян, равной произведению его массы на ускорение (см. рис. 5.2а)

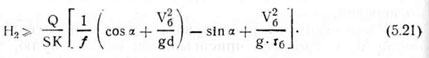

Разрежение, необходимое для надежного присасывания единичных семян, в данном случае определится путем замены в выражении (5.4) силы действия аэродинамического поля Fu на силу инерции Ju согласно (5.20)

В некоторых конструкциях пневматических высевающих аппаратов барабанного типа в целях снижения отрицательного влияния инерции семени в процесс присасывания используются специальные дозаторы-ворошители (см. рис. 5.26), которые создают движение семян, попутное вращению барабана. В частности, такие дозаторы установлены на пневматических высевающих аппаратах овощной сеялки точного высева СОПГ-4,8.

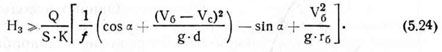

Определим разрежение, которое необходимо создать для надежного присасывания в аппарате с дозатором.

Ускорение и сила инерции семени в процессе присасывания для этого случая вычисляются по формулам

![]()

![]()

Подставив значение силы инерции в выражение (5.4) вместо силы Fn, получим

Если дозатор-ворошитель в процессе присасывания семян придает им скорость движения, равную скорости барабана, а последний вращается равномерно, т. е. с ускорением, равным нулю, то выражение (5.24) примет вид

Сравним полученные формулы, определяющие разрежение в барабане, для рассмотренных выше процессов присасывания семян

Из этих выражений видно, что при прочих равных условиях наибольшего разрежения требуют высевающие аппараты, процесс присасывания у которых сопровождается относительным движением семян, направленным в сторону, противоположную вращению барабана, наименьшего — аппараты, у которых относительная скорость семян равна по величине скорости вращения барабана и совпадает с ней по направлению.

Конструктивно сложно создать условия, при которых имело бы место равенство скоростей семян и вращения барабана. Поэтому для расчетов необходимого разрежения в высевающих аппаратах с дозаторами-ворошителями ряд авторов рекомендует пользоваться следующей формулой [95]

![]()

где Vb — окружная скорость концов (ребер) дозатора-ворошителя; ψ — коэффициент, учитывающий отклонение скорости семени к моменту его присасывания от окружной скорости барабана.

По данным Д. Г. Вальянова [95], для мелких семян овощных и других культур г|; = 1, семян сахарной свеклы — 2-2,5.

Однако использование формулы (5.30) для расчета разрежения в барабане при вы¬севе семян овощных культур со значением г1з = 1, как будет показано ниже, может привести к погрещностям, так как действительная величина скорости концов дозатора значительно отличается от скорости слоя семян, прилегающего к барабану.

Коэффициент присасывания К зависит от размеров, формы и состояния поверхности семян, диаметра присасывающих отверстий и определяется экспериментально. Для семян овощных культур, высеваемых пунктирным и гнездовым способами, значения К приведены в табл. 5.2 [96].

Удаление лишних семян (третий этап процесса высева) в пневматических односемянных (пунктирных) аппаратах, как уже отмечалось, преимущественно осуществляется механическим способом с помощью устройств, представляющих собой различного рода гребенки, вилочки, зубчатые секторы и т. д. Не затрагивая анализа работы этих устройств, так как эти вопросы достаточно просто решаются самой конструкцией, укажем только на то, что расстояние между внутренними частями вилочек, гребенок и т. п. в направлении, перпендикулярном к плоскости движения семян, зависит от их размеров и, как показывают опыты, должно быть примерно равным максимальной длине семени. Лучшим вариантом размещения штырей вилочек, секторов и других устройств при этом является установка их в различных плоскостях, перпендикулярных направлению движения присасывающих отверстий. Это относится к аппаратам как барабанного, так и дискового типа.

Рис. 5.3. К определению условий и зоны присасывания семян высеивающим аппаратом барабанного типа.

Важным моментом в процессе удаления лишних семян является расположение устройств относительно точки (зоны) присасывания семян, которое определяет, будут попадать снятые лишние семена обратно в заборную камеру или нет. В дисковых высевающих аппаратах этот вопрос решается просто. Вилочки или секторы устанавливаются на некотором расстоянии от поверхности семян заборной камеры. В барабанных они должны быть установлены так (рис. 5.3), чтобы угол между касательной, проведенной к окружности барабана в точке сбрасывания семян (С), и горизонтальной осью был больше угла трения движения семян, т. е. Р>ф. В противном случае удаленные лишние семена увлекутся вращающимся барабаном и попадут в борозду, если в конструкции сошника или самого высевающего аппарата не предусмотрена соответствующая емкость для сбора этих семян. Попадание лишних семян в борозду может значительно ухудшить распределение интервалов между семенами в рядке, что впоследствии вызовет необходимость прореживания всходов.

Не менее важным вопросом при проектировании пневматических высевающих аппаратов, особенно барабанного типа, является определение зоны присасывания семян. Ввиду наличия сил сцепления между семенами присасывание их происходит не в постоянной какой-то точке, а на некоторой дуге. Очевидно, начало этой дуги должно располагаться в точке А (рис. 5.3), соответствующей уровню семян в заборной камере, а конец — между точками А и С, т. е. несколько ниже точки С, определяющей положение сбрасывателя лишних семян, которое, согласно принятому выше условию, находится из неравенства

![]()

Тогда зона присасывания и уровень семян в заборной камере могут быть определены из следующих условий

Таким образом, зная угол трения движения семян (динамический коэффициент трения) по материалу барабана и задавшись величиной дуги АС, можно найти положение сбрасывателя лишних семян, допустимый уровень семян в заборной камере, примерную величину зоны присасывания семян и расположение дозатора-ворошителя.

Рассмотрим несколько подробнее работу дозатора-ворошителя и определим примерные его геометрические и режимные параметры.

Основным назначением дозатора-ворошителя в пневматических высеваюших аппаратах является создание попутного барабану (диску) движения семян и ограничение влияния слоя посевного материала, расположенного в бункере, на процесс присасывания и выноса семян из заборной камеры. В соответствии с этим дозатор устанавливается в нижней части бункера (см. рис. 5.26) и работает следующим образом. Семена из бункера самотеком поступают в зону расположения дозатора, заполняют его желобки и прилегающую к ним область семенной коробки. Дозатор, вращаясь в сторону, противоположную барабану, подает семена в зону присасывания. В данном случае имеет место два вида движения семян: принудительное и активное [423]. Принудительное движение семян складывается из перемещения их желобками дозатора, активное является результатом действия импульса его ребер. Импульс ребер дозатора благодаря внутреннему послойному трению передается нижележащим слоям, в результате чего они приходят в движение.

По данным авторов [306, 423, 425], скорость движения слоев зависит от расстояний их до ребер катушки (дозатора), окружной скорости ребер, а также формы, размеров семян, их влажности и коэффициента внутреннего трения.

Согласно [306], эта зависимость выражается в виде экспоненциальной функции

![]()

где Vc — скорость слоя семян на расстоянии «с» от поверхности (ребер) катушки; Vk — окружная скорость катушки (дозатора); bo — коэффициент пропорциональности, зависящий от формы, размеров семян, их влажности и коэффициента трения, определяемый экспериментально, 1/мм.

Полагая в выражении (5.33) VC = V6, найдем окружную скорость дозатора, при которой скорость семян в момент касания их к барабану будет примерно равна окружной скорости барабана

![]()

Из выражения (5.34) видно, что при постоянных значениях VB и «с» окружная скорость дозатора однозначно определяется величиной bo, зависящей от физико-механических свойств высеваемых семян.

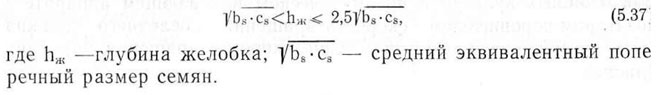

Экспериментальным путем установлено, что расстояние «с», при котором обеспечивается минимальное повреждение семян, можно вычислить из условия

![]()

где а — максимальная длина высеваемых семян.

Согласно табл. 3.3, значение с при высеве семян томатов, перцев, баклажанов, капусты и ряда других культур можно принять равным 0,005 м; при высеве кабачков — 0,015 м.

По методике, изложенной в работе [306], для указанных культур экспериментально были определены значения коэффициентов bo. Так, для семян томатов он составил 0,15-0,20 1/мм; перцев, баклажанов и капусты — 0,18-0,25, а кабачков — 0,18-0,22 1/мм.

Изменение положения дозатора и регулирование скорости его вращения при переходе с высева одной культуры на другую представляет определенные технические трудности. Поэтому в целях упрощения конструкции привода высевающего аппарата значение bо можно усреднить и принять равным 0,20 1/мм.

С учетом принятых числовых значений с и Ьо выражение (5.34) примет вид для мелких семян V д„=2,72Ув;(5.36), для крупных семян V„,=20V6.

Таким образом, для обеспечения надежного присасывания семян овощных культур в пневматическом высевающем аппарате с дозатором-ворошителем скорость вращения последнего должна быть примерно в 3-20 раз больше скорости вращения барабана (диска).

Для нормального протекания процесса присасывания семян в аппарате с дозатором существенное значение имеет установка его относительно горизонтального диаметра высевного барабана. На рис. 5.4 показаны три положения дозатора. Первое из них характеризуется тем, что процесс присасывания практически происходит в одной точке Ai, находящейся на пересечении окружности барабана и касательной, проведенной к окружности дозатора под углом естественного откоса семян фс. В этом положении семена из граничного слоя практически не осыпаются, а оставшаяся часть их уносится дозатором обратно в приемную камеру. Это, с одной стороны, является положительным фактором, так как почти полностью устраняет влияние слоя на присасывание семян, с другой,— присасывание семян в одной точке снижает надежность присасывания.

Третье положение дозатора, в отличие от первого, наоборот, характеризуется увеличенной .зоной присасывания (А3В3) и повышенной вероятностью надежного захвата семян. Увеличение зоны присасывания в данном случае происходит за счет значительного осыпания семян из граничного и последующих слоев. Такое осыпание создает встречное движение семян, что отрицательно сказывается на процессе присасывания и удержания семян при выносе их из слоя. Кроме того, скопление семян в зоне А3В3 повышает воздействие слоя на присосанные семена, а также вероятность уноса их поверхностью барабана и создает определенные трудности в размещении и компоновке устройств для удаления лишних семян.

Оптимальным размещением дозатора, по данным экспериментов, является второе положение, при котором ось вращения дозатора находится на горизонтальной оси высевающего барабана. В этом положении обеспечивается минимально необходимая зона присасывания (А2В2), более четко сохраняется баланс семян, захваченных присасывающими отверстиями, осыпавшихся с граничного слоя и уносимых дозатором обратно в приемную камеру.

Во всех случаях основным условием, которое необходимо соблюдать при установке дозатора, является (см. рис. 5.4), т. е. уровень семян в заборной камере (точки В) должен находиться ниже точки С, соответствующей месту установки сбрасывателя лишних семян, на величину, примерно равную (5∓10)а, где а — максимальная длина высеваемых семян.

Геометрические параметры дозатора-ворошителя определяются исходя из размеров и количества высеваемых семян.

Согласно методике технологического расчета катушечных высевающих аппаратов [423], глубина желобка вычисляется из выражения

Свободное выпадение семян из желобка обеспечивается в том случае, когда его ширина относится к глубине, по крайней мере, так же, как ширина семени относится к его толщине [423]. Отсюда находим

![]()

Принимая толщину ребра желобка приблизительно 0,0013 м, вычисляем его ширину вместе с толщиной ребра

![]()

Диаметр дозатора может быть определен по формуле

![]()

где dд — диаметр дозатора; zд — количество желобков.

Длина дозатора устанавливается конструктивно, исходя из ширины барабана и внутренних поперечных размеров заборной камеры бункера. В соответствии с этим длина дозатора (1Ж) высевающего аппарата сеялки СОПГ-4,8 оказалась равной 0,04 м.

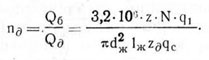

Число оборотов дозатора определится по формуле

![]()

или, подставив значения величин, входящих в выражение (5.41), согласно (5.36) и (5.40), имеем

где Пдм, Пдк — число оборотов дозатора в минуту при высеве соответственно мелких и крупных семян.

Если принять профиль желобка дозатора круглым с радиусом ![]() , то объем желобка может быть вычислен по формуле

, то объем желобка может быть вычислен по формуле

Отсюда объем желобков дозатора равен

Следовательно, весовая принудительная подача семян за один оборот дозатора определится из выражения

![]()

где Qд — весовая принудительная подача семян за один оборот дозатора, r; qc — натура высеваемых семян (масса одного литра семян в r; остальные линейные размеры в мм).

Установлено [423], что удельное значение высева за счет принудительной подачи семян в общем высеве катушечным высевающим аппаратом составляет от 22 до 51%. Для мелких семян овощных культур (томаты, перец, баклажаны, капуста, морковь, лук и др.). Как показали эксперименты, принудительная подача (высев) в среднем составляет примерно 40%. В соответствии с этим общая весовая подача семян за один оборот дозатора равна

![]()

Весовой высев семян за один оборот барабана исчисляется по выражению

![]()

где Q6 —высев семян за один оборот барабана, г; z — число присасывающих отверстий (ячеек) на барабане; N — количество семян, присосавшихся к одному отверстию (количество семян, высеваемых одной ячейкой барабана); q — масса семени, г.

Тогда число оборотов дозатора, которое он должен сделать за время одного оборота барабана, определится из отношения

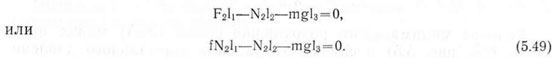

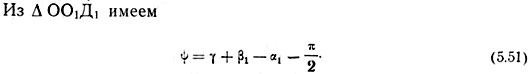

В пневматической овощной сеялке точного высева СОПГ-4,8 для высева семян группами (гнездами) используются барабаны, присасывающие отверстия которых выполнены в ячейках сферической формы. Удаление лишних семян из ячеек в этом случае осуществляется вращающимся эластичным роликом. Положение ролика относительно барабана должно определяться так же, как и рассмотренных выше сбрасывателей, углом у с соблюдением условий (5.31). При этом должны быть учтены требования минимального повреждения семян при оптимальном заполнении ими ячеек. На рис. 5.5 приведена схема взаимодействия ролика 1 с лишним присосавшимся семенем 2, которое должно быть удалено из ячейки высевающего барабана 3 [120].

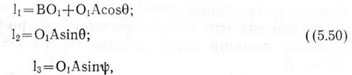

Лишнее семя, выходя из ячейки под действием вращения барабана и ролика, поворачивается вокруг точки Л (семя условно принято круглым). Составим уравнение момента действующих сил относительно точки А.

где f — коэффициент трения семени в точке контакта его с роликом; N1, N2 — нормальное давление соответственно ячейки барабана и ролика на семя; F1, F2 — силы трения в точках контакта семени соответственно с ячейкой и роликом; m — масса семени: g — ускорение свободного падения; l1, l2 и l3 — плечи действующих сил относительно точки А. Из рис. 5.5 видно, что

где BO1 = O1A = rc - условный радиус семени; θ - угол между нормалями N1 и N2.

Рис. 5.5. Схема взаимодействия ролика с лишним присосавшимся семенем: 1 — ролик съема лишних семян; 2 — семя (условно), 3 — высевающий барабан.

После подстановки в уравнение (5.49) значений величин, согласно (5.50), (5.51), и приведения подобных членов оно примет вид

Условие минимального разрушения семян (5.54) может иметь место (см. рис. 5.5) в случае, когда сила нормального давления Nj и сила тяжести семени mg совпадают но направлению и проходят через точку А. Иначе говоря, когда расстояние АВ в момент касания ролика семени, т. е. в момент начала сбрасывания, будет примерно равно максимальному размеру семени.

Однако следует учесть, что указанное условие минимального разрушения семян является необходимым, но недостаточным, так как защемление семян между ячейкой барабана и роликом в данном случае во многом будет зависеть от соотношения скоростей ролика и барабана.

Очевидно, что окружная скорость ролика в точках касания с семенем должна быть больше окружной скорости барабана в точке А.

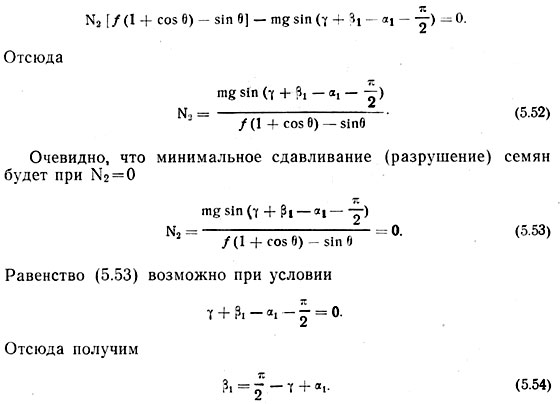

Из рис. 5.6 видно, что отсутствие деформации семени при вращении барабана и ролика возможно, когда оно, перемещаясь вместе с барабаном (ячейкой), одновременно вращается вокруг точки А, не нарушая касания с поверхностью ролика и сохраняя при этом свои размеры, например величину хорды АА7, А'А". В этом случае, когда точка А, перемещаясь по дуге AOiA', достигнет точки А', семя повернется вокруг собственной оси на вполне определенный угол (р,. Этому повороту семени при условии постоянного касания будет соответствовать также вполне определенный поворот ролика.

Рис. 5.6. К определению скорости вращения ролика удаления лишних семян.

Рис. 5.7. К определению необходимого разрежения в вакуумной камере высевающего аппарата барабанного типа при транспортировании семян в зону сбрасывания.

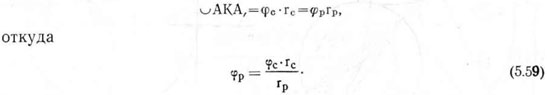

Используя соотношения элементов секторов О;АА' и ОА'А, найдем угол поворота семени

![]()

где ф6 — центральный угол дуги АА' барабана (в градусах).

Учитывая малость величин фб и гс, можно без особых погрешностей принять

![]()

(в данном случае принято ![]() ).

).

Тогда с учетом сделанных допущений (5.56) выражение (5.55) примет вид

![]()

Далее, для определения скорости ролика воспользуемся очевидным соотношением

![]()

где t — время, за которое происходит движение точки А в точку А', поворот семени и ролика соответственно на угол фс и фр.

Отсюда находим

Принимая во внимание принятое допущение о постоянном без скольжения контакте семени и ролика, имеем

Подставив в выражение (5.58) значения фс и фр согласно (5.57) и (5.59), получим

![]()

или с учетом сделанного допущения

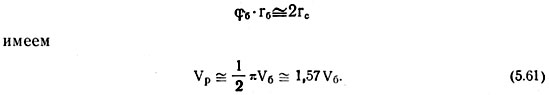

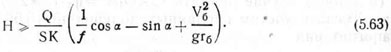

Основным условием четвертого этапа процесса высева пневматическими аппаратами является надежное удержание семян при транспортировании их к месту сбрасывания в семяпровод или борозду, т. е. до момента снятия семян с высевающего аппарата.

После завершения процесса присасывания очевидным условием удержания семян на вращающемся барабане будет (рис. 5.7)

![]()

Подставив значение F и делая соответствующие преобразования, получим

Сравнение этого выражения с полученными ранее формулами (5.26) — (5.29) показывает, что разрежение, необходимое для надежного транспортирования семян до момента сбрасывания их в семяпровод или борозду, меньше разрежения, обеспечивающего нормальный процесс присасывания, на величину, обусловленную преодолением воздействия аэродинамического поля присасывающего отверстия (5.26) или инерции покоя семян в момент присасывания (5.27), (5.28).

Следовательно, для того, чтобы при расчетах гарантировать надежное транспортирование семян к месту сбрасывания, разрежение, определяемое формулой (5.63), необходимо проверить в критических точках и сопоставить его с разрежением, полученным расчетами по соответствующей формуле, отвечающей процессу присасывания семян в выбранной точке (зоне) присасывания, т. е. в точке, лежащей на уровне семян в заборной камере.

Определим разрежение в точках, соответствующих углам поворота барабана ![]() (см. рис. 5.7).

(см. рис. 5.7).

При α = π/2 — условием удержания семени на присасывающем отверстии будет:

Из приведенных выражений видно, что наиболее критическое положение семени будет при а = я. В этом положении потребуется наибольшее разрежение Н для удержания семени на барабане при транспортировании его в зону сбрасывания. В данном случае это объясняется тем, что коэффициент динамического трения f всегда меньше единицы.

Теперь, сопоставляя данные расчетов по формуле (5.65), с расчетами, выполненными по формуле соответствующего процесса присасывания, определим наибольшее разрежение в барабане, которое обеспечит надежое присасывание и транспортирование семян до момента сбрасывания их в семяпровод или непосредственно в открытую сошником борозду.

Пятый этап процесса высева — снятие (сбрасывание) семян с высевающих устройств в пневматических аппаратах осуществляется различными способами: механическим, пневматическим (сдуванием), пневмомеханическим (комбинированным) и экранированием вакуума. Последний способ является наиболее простым и надежным, не требует сложных устройств и практически не оказывает влияния на траекторию падения семян, а следовательно, и на равномерность распределения их в борозде.

В барабанных пневматических аппаратах для экранирования вакуума обычно используются обрезиненные вращающиеся ролики,которые, наряду с четким перекрытием вакуума при толщине обечайки барабана менее 0,0005 м, достаточно надежно очищают присасывающие отверстия от застрявших в них обломков семян, шелухи и других посторонних предметов.

Сбрасывание семян в семяпровод или непосредственно в борозду у большинства конструкций пневматических высевающих аппаратов производится в нижней точке барабана, т. е. в точке, соответствующей углу поворота ![]() . Это обеспечивает небольшую высоту падения семян, что положительно сказывается на равномерности распределения щ в борозде.

. Это обеспечивает небольшую высоту падения семян, что положительно сказывается на равномерности распределения щ в борозде.

В теоретическом аспекте процесс экранирования вакуума обрезипенными роликами не представляет особой сложности и в конечном итоге, ввиду незначительных размеров присасывающих отверстий, сводится к определению диаметра ролика, при котором скольжение его по внутренней поверхности барабана должно быть минимальным.

Конструктивно экранирующий ролик закрепляется на подпружиненном кронштейне, что сохраняет плотное прилегание его к поверхности барабана. При вращении последнего в результате трения, возникающего в точках контакта, ролик приводится во вращательное движение.

Под действием собственного веса и усилия, создаваемого пружиной, обрезиненная поверхность ролика в месте контакта с барабаном сминается на некоторую величину. Величина смятия и является основным условием, определяющим вид движения ролика — качение либо скольжение.

Согласно предпосылкам акад. В. П. Горячкина [136] о том, что круглое тело можно рассматривать как тело с бесконечно большим числом граней, а качение как непрерывное опрокидывание, представим вращающийся ролик как правильный многогранник, величина грани которого равна длине (хорде) сминаемой поверхности (рис. 5.8).

В первом приближении условием, при котором может иметь место либо качение, либо скольжение, является равенство моментов, действующих сил при опрокидывании ролика относительно точки Oi (моментом силы трения на оси ролика пренебрегаем)

![]()

где F — сила трения качения (скольжения) ролика; Q — обобщенная сила тяжести ролика и усилия пружины; г — радиус ролика; а — длина сминаемой поверхности ролика; h — величина смятия {высота смятия).

Pис. 5.8. К определению диаметра экранирующего ролика.

Рис. 5.9. К определению необходимого разрежения в вакуумной камере высевающего аппарата дискового типа в момент присасывания семян и при транспортировании их в зону сбрасывания.

Тогда условием наличия качения, очевидно, будет

![]()

Подставив значение F, получим

![]()

где f — коэффициент трения.

Используя соотношения между геометрическими элементами сектора, по выражению (5.68) найдем значение радиуса ролика, при котором он будет совершать только вращательное движение

![]()

Если учесть, что значение выражения, стоящего в круглых скобках правой части неравенства (5.69), ввиду малости коэффициента трения, немногим больше двух, то величину радиуса экранирующего ролика можно рассчитывать по следующей приближенной формуле

![]()

Таким образом, величина радиуса экранирующего ролика пневматических высевающих аппаратов прямо пропорциональна удвоенной высоте сминаемой его поверхности и обратно пропорциональна квадрату коэффициента трения скольжения.

Пневматические высевающие аппараты дискового типа по технологическому процессу высева семян принципиально мало чем отличаются от барабанных. Различия состоят лишь в том, что в барабанных аппаратах преждевременное отпадение семян от присасывающих отверстий в процессе высева возможно путем скольжения их по поверхности барабана и непосредственного отрыва от нее, в дисковых — только скольжением по поверхности диска. В связи с этим условия присасывания и транспортирования семян у дискового аппарата несколько отличаются от тех, которые выше были определены для высевающих аппаратов барабанного типа.

Используя предпосылки и допущения, сделанные при рассмотрении процесса присасывания семян барабанным аппаратом, определим необходимое разрежение в вакуумной камере дискового аппарата, обеспечивающее надежный захват семян присасывающими отверстиями.

Согласно рис. 5.9, очевидным условием присасывания семян к отверстиям равномерно вращающегося диска будет (II квадрант)

![]()

где R — равнодействующая сил тяжести и центробежной силы; F — сила аэродинамического поля присасывающего отверстия. Равнодействующая R может быть определена по формуле

![]()

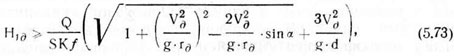

Подставив значения величин, входящих в выражения (5.72), (5.71) и произведя соответствующие преобразования, получим

где rf) — радиус окружности, по которой расположены присасывающие отверстия; V — окружная скорость диска по радиусу расположения присасывающих отверстий (остальные обозначения прежние).

Данная формула определяет разрежение в вакуумной камере дискового аппарата, необходимое для присасывания семян с учетом действия аэродинамического поля отверстия (5.16).

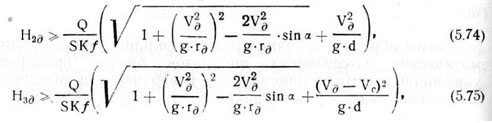

Произведя вычисления и преобразования, аналогичные выполненным выше, и принимая во внимание ранее рассмотренные варианты процессов присасывания, отвечающие различным значениям инерции покоя семени, найдем

где Н2д, Н3д и Н4д — разрежения в дисковом аппарате для случаев, когда скорость семени в момент присасывания соответственно равна нулю, некоторой величине Vc и скорости вращения присасывающего отверстия.

Из полученных выражений следует, что при прочих равных условиях наименьшего разрежения требуют дисковые аппараты, процесс присасывания у которых сопровождается созданием попутного диску движения семян со скоростью, примерно равной окружной скорости присасывающих отверстий. Однако специфические особенности работы дисковых аппаратов последних моделей и устройства заборных семенных камер не позволяют в полной мере использовать такую возможность снижения необходимого разрежения.

Расположение зоны присасывания семян в дисковом аппарате не оказывает существенного влияния как на процесс присасывания, так и на процесс удаления лишних семян. Поэтому зона присасывания в дисковых аппаратах определяется из конструктивных соображений и, как правило, находится либо на уровне горизонтального диаметра аппарата, либо несколько ниже его.

Удаление лишних семян в этом случае осуществляется аналогичным способом и теми же устройствами, что и в односемянных аппаратах барабанного типа.

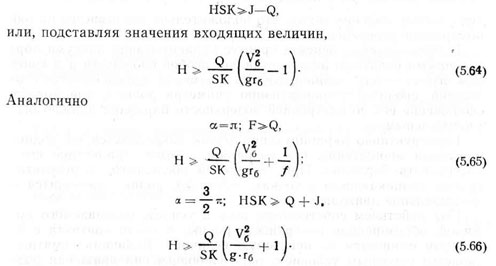

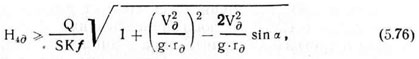

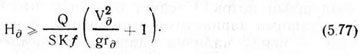

Критическим положением семени в процессе его транспортирования к месту выброса в семяпровод или борозду в дисковом аппарате (см. рис. 5.9) является точка, где α = 3/2π

Разрежение для этого положения семени определится из условия

![]()

или, подставив значения величин, входящих в это неравенство, получим

При сопоставлении выражений (5.74) и (5.77) видно, что разрежение, необходимое для осуществления присасывания семян, по величине больше разрежения, потребного для удержания их в процессе транспортирования. Поэтому расчет рабочего разрежения в аппаратах дискового типа следует вести по формуле (5.74), отвечающей процессу присасывания семян, относительная скорость которых в этот момент равна нулю.

В пневматических высевающих аппаратах сеялок точного высева СУПО-6 и СОПГ-4,8 присасывание семян происходит примерно в зоне горизонтального диаметра, т. е. при α ≚ 0 (см. рис. 5.1а и 5.9). Различия здесь состоят лишь в том, что в аппаратах сеялки СУПО-6 зона присасывания располагается между вторым и третьим квадрантами, а в аппаратах сеялки СОПГ-4,8 — между первым и четвертым. Определим, какое потребуется разрежение для присасывания семян аппаратами этих сеялок, если учесть, что на первой из них используется высевающий аппарат дискового типа, на второй — барабанного.

При одинаковых условиях присасывания, а именно, когда Vc = 0 и α = 0, разрежение в аппаратах указанных сеялок находится соответственно из выражений (5.74) и (5.27).

Подставив в эти выражения значение α = 0 и производя некоторые преобразования, получим

Анализ этих выражений показывает, что при прочих равных условиях и при Vд= Vб = 0,15—0,3 м/с, rд = rб = 0,05—0,10 м разрежение в барабанных аппаратах должно быть больше, чем в дисковых, на величину, примерно равную ![]() .

.

Снятие семян с дискового аппарата, т. е. сбрасывание их в семяпровод (канал, соединяющий аппарат с полостью сошника), в большинстве конструкций производится в нижней точке аппарата и осуществляется экранированием вакуума за счет перекрытия присасывающих отверстий задней стенкой камеры разрежения. Такой способ, безусловно, упрощает конструкцию аппарата, но создает проблему прочистки присасывающих отверстий от обломков семян и других примесей.

На некоторых конструкциях дисковых и барабанных аппаратов овощных сеялок точного высева для снятия семян и подачи их в борозду используются механические сбрасыватели (чистики) и воздушный поток. Следует отметить, что оба способа являются наихудшими вариантами выполнения процесса снятия семян. Первый — ввиду наличия ударов и защемлений семян, второй — вследствие непостоянства скорости потока воздуха и значительных различий в аэродинамических свойствах семян могут настолько исказить картину распределения интервалов между семенами в рядке, что точный односемянный (пунктирный) посев потеряет свои очевидные преимущества.

Итак, мы рассмотрели основные элементы теории процесса вы¬сева семян пневматическими высевающими аппаратами, в результате чего были установлены аналитические зависимости, опреде-ляющие количественную связь между свойствами высеваемых семян, геометрическими и кинематическими параметрами аппаратов,отвечающих заданному качеству технологического процесса. Поэтому полученные аналитические зависимости могут служить ос¬новой для расчета и проектирования высевающих устройств пневматических сеялок точного высева.

ДДоставка сельхозтехники и запасных частей, оросительных систем, насосов во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Уфа, Татарстан, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Грозный (Чечня), Тула, Крым, Севастополь, Симферополь, в страны СНГ:Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.

ДДоставка сельхозтехники и запасных частей, оросительных систем, насосов во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Уфа, Татарстан, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Грозный (Чечня), Тула, Крым, Севастополь, Симферополь, в страны СНГ:Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.